“梧悦永乐•经典归藏”——《永乐大典》卷2340-2342(梧字册)卷2343-2344(梧字册)高仿复制品陈列展已于12月4日在梧州市图书馆一层展厅正式向公众开放,相信感兴趣的读者已经看到了这本煌煌巨著,我们今天向大家简单介绍一下《永乐大典》的版式知识。

一、古籍版式的基本知识

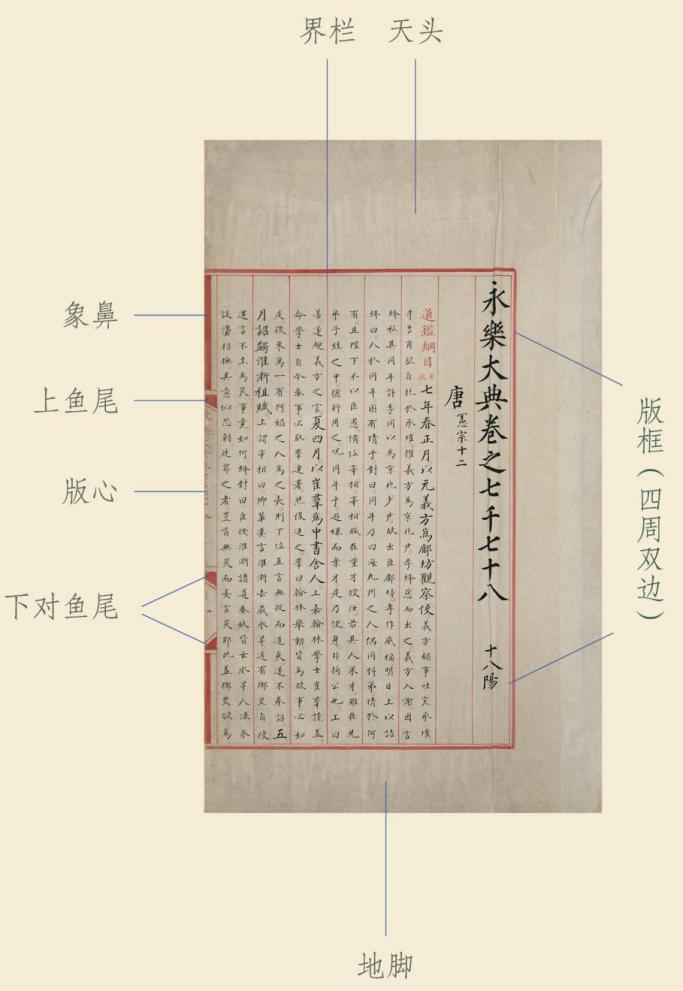

古籍版式指古籍版刻的样式,包括版面、大小题名、版框(亦称边栏)、界行、天头、地脚、版心、行款、字数、鱼尾、象鼻、书耳等等。版式的概念出现在雕版印刷行世之后,但明显保留了雕版印刷之前的简策、手写帛书等装帧形式的特点。

二、《永乐大典》的版式

完整的《永乐大典》单册,高50.3厘米,宽30厘米,用明代营造尺来量,高一尺五寸六分,宽九寸三分。每册《大典》约有50叶(页)左右,主要都是二卷一册,一卷一册或三卷一册。书叶采用雪白、厚实的树皮纸,翻开书发出淡淡书香,十分讲究和美观。

《永乐大典》开本宏大,具有皇家的威仪和气魄。四周双边,八行红格,版心为大红口、红鱼尾,朱丝栏,版式精美。

《永乐大典》内叶用朱、墨两种颜色写成的。朱笔主要用来绘制边栏界行,书写引用书籍的著者和书名;墨笔用来书写书名、卷次、韵部、韵字、书籍正文并绘制图画;断句及标声符号用红色小圆戳钤印。

三、版式详解

1.版框、四周双边

书版四周的界线为“版框”,也称“边栏”,上方为“上栏”,下方为“下栏”,两旁为“左右栏”。单线的为“单边”或“单栏”,双线的为“双边”或“双栏”。四周只印一道粗的边线,称四周单边;四周粗线内侧再刻一细黑线,称四周双边。版框不仅有规范、整齐版面的作用,也是简策、帛书的遗风。

2.八行红格、朱丝栏

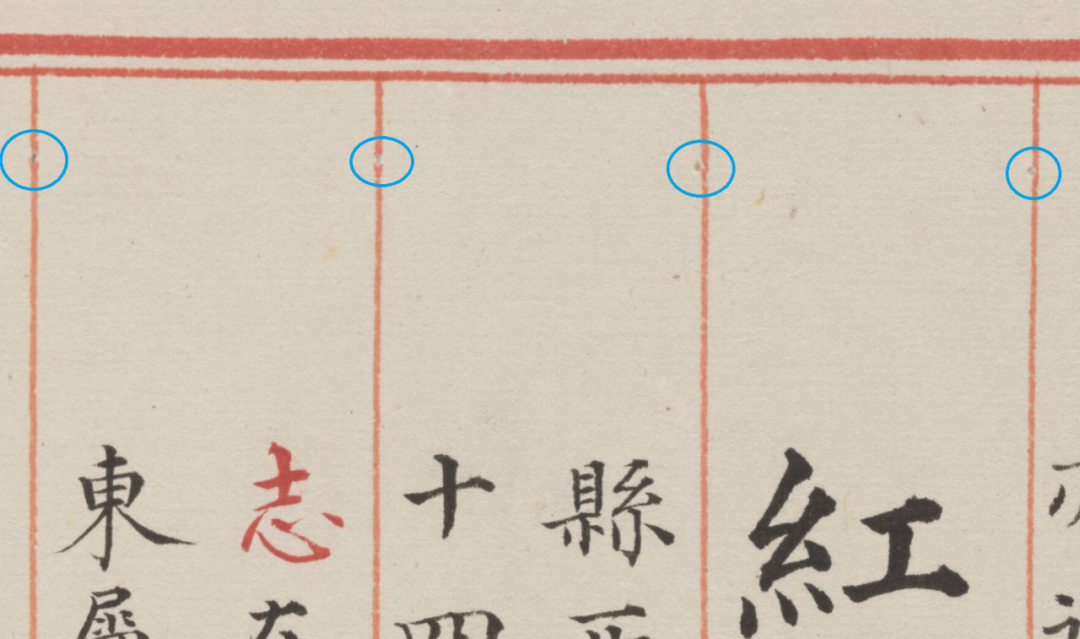

界栏,也称界格,即两道隔线间的条格,是版面内分割行字的直线,便于书写或刻印。界栏是竹木简的流风余韵,一般为黑色,红色称“朱丝栏”。在古籍著录和鉴定时,习惯以半叶计算,称“半叶× 行×字”。

《永乐大典》的版框为四周双边,朱丝栏,栏线外粗内细,显得规整庄重。版框、界栏皆为手工绘制,在《永乐大典》嘉靖副本原件上,细看还可发现用于绘制界栏的针孔。

3.版心

指古籍书叶两个半叶之间、没有正文的一行。为折装整齐,版心多刻有鱼尾、口线等。为便检索,版心处也常记有书名、卷数、页码、每卷小题、刻工姓名等文字。

4.大红口

鱼尾上下到版框有一条线,因该线较长,形同大象的鼻子,故称象鼻。印有黑线的称“黑口”,留白的称“白口”;细黑线的为“细黑口”或“小黑口”,宽黑线的为“大黑口”。《永乐大典》的象鼻为宽红线,也称“大红口”。

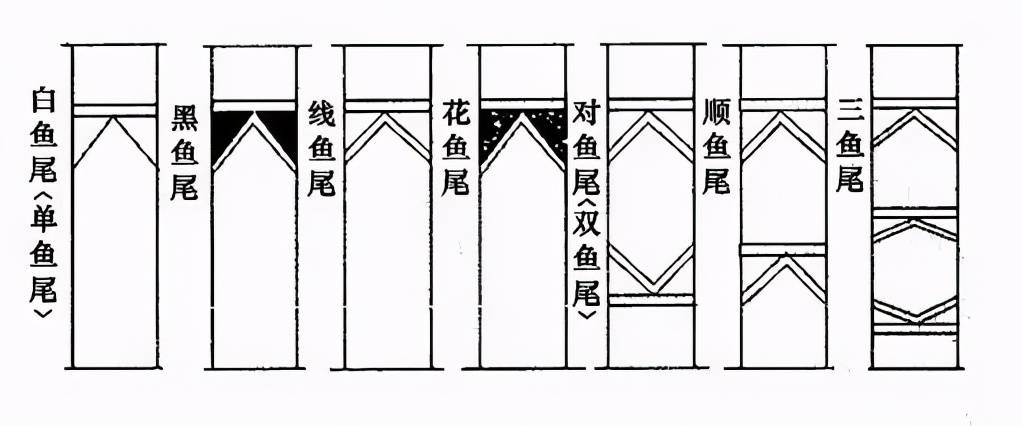

5.红鱼尾

鱼尾即版心中间的图形︻,因其酷似鱼尾,故名。刻于距版心上边大约四分之一之处,有时版心上下方都有鱼尾。一个鱼尾为单鱼尾,两个鱼尾称双鱼尾,个别有三鱼尾。鱼尾的作用是标示中缝线,作为折叶的标准。鱼尾有白鱼尾、花鱼尾、黑鱼尾等样式。

6.天头、地脚

书叶上边栏以外的空白余纸称“天头”,与之相对的部分,即下边栏以外的空白余纸称“地脚”。

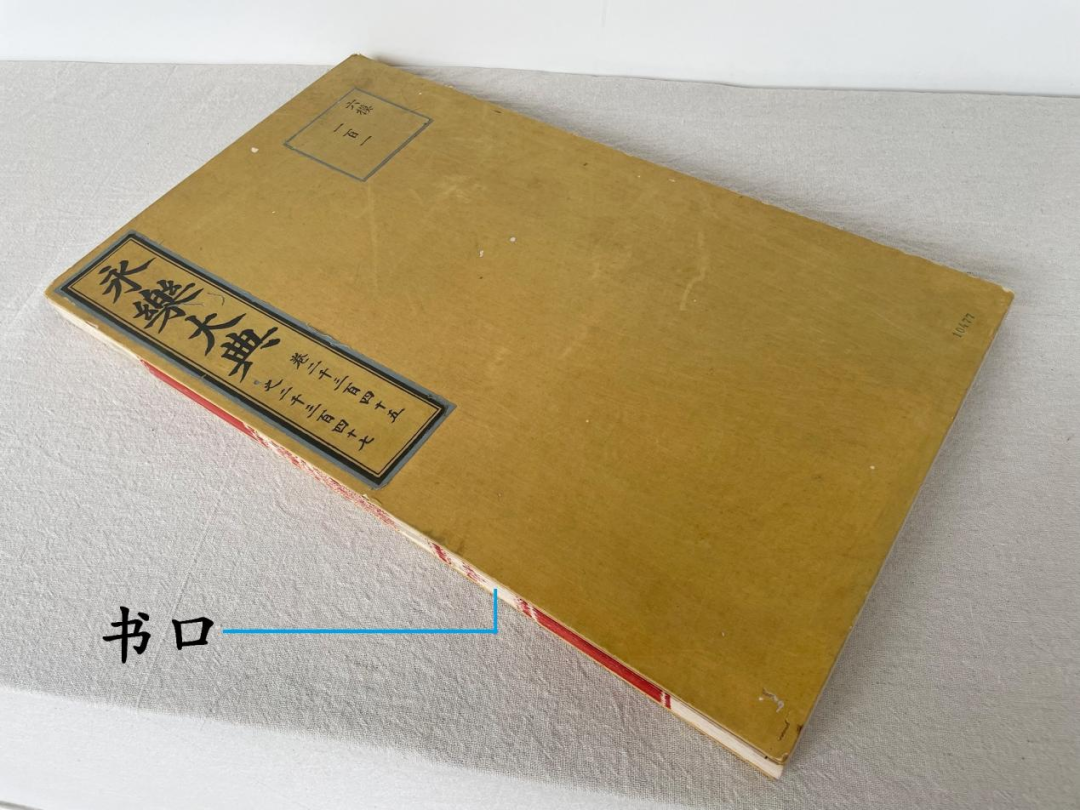

7.书口

即版口、口,指书籍装订成册后开合一侧的端面,有白口、黑口等款式。就书版而言它是版心,对于以包背装或线装的方式装订起来的书籍而言,这一部分为书可以翻阅的开口,故称书口。