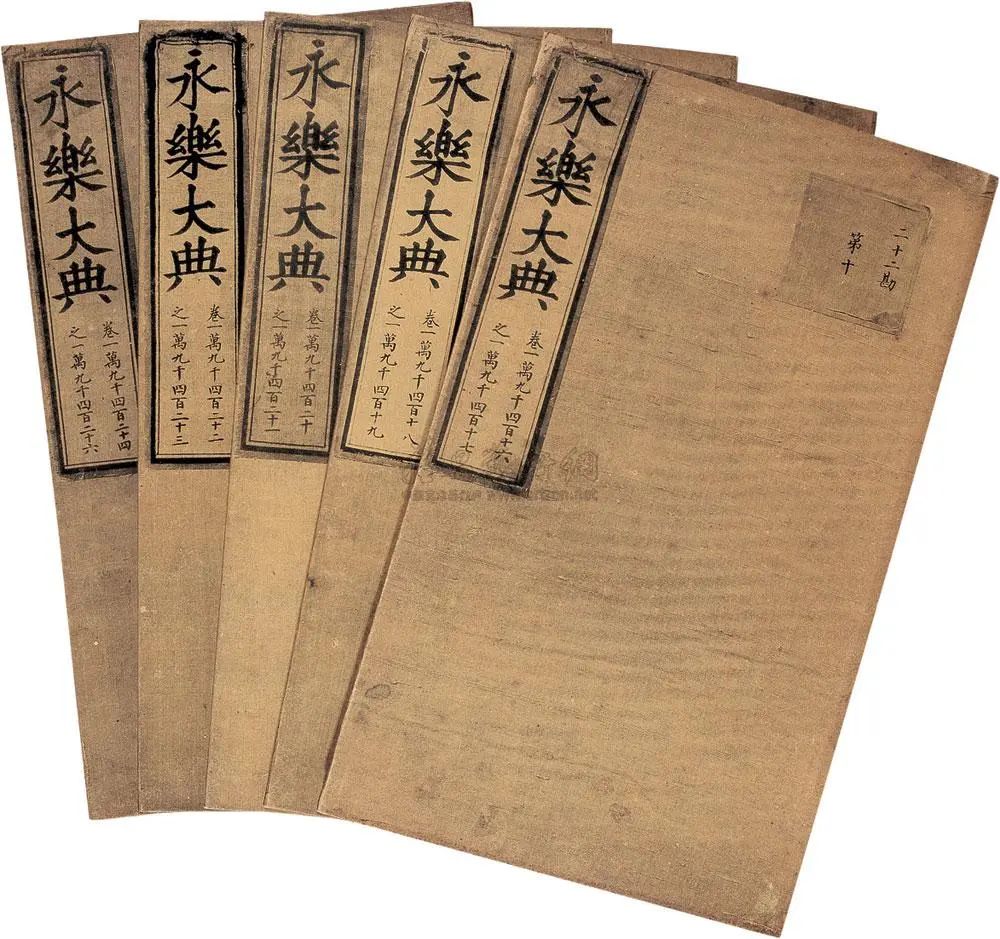

前一篇文章我们向大家详细讲述了《永乐大典》的编纂历程及文献价值,今天我们继续来讲《永乐大典》所经历的沧桑浩劫。

该书在永乐年间纂修完成后,只抄录了一部,叫做“永乐正本”,到了嘉靖朝,怕大典有损,又重录了一部,称为“嘉靖副本”。因为两部大典都深藏在皇宫中,没有刊印,流传稀少,在朝代更迭、内忧外患中被偷盗、抢掠、焚烧,“正本”早在明朝灭亡前便已消失不见,“副本”到目前为止也只剩下400余册。

乾隆三十八年(公元1772年),清政府修《四库全书》﹐发现《永乐大典》已遗失缺失2422卷,约千余册,只留下九千多册。原来,早在雍正年间,翰林院的学士们就能够随意借阅《永乐大典》了,还可以借回家阅读,许多人借后不还。许多太监也纷纷将《永乐大典》偷盗出宫。道光之后,《永乐大典》更是被弃置在翰林院,无人过问,翰林院的官员则趁此机会窃书不少。另外,宫外的民间市场也热衷于收购流散的副本,外国收藏者也逐步介入,以十两银子一册的高价暗中收购,更加剧了嘉靖副本的失佚。

咸丰十年(公元1860年),英法联军侵占北京,翰林院遭劫掠,丢失大量《大典》。

光绪元年(公元1875年),修缮翰林院建筑时,清查《大典》不足5000册,《永乐大典》之所以迅速流失,主要是职员监守自盗。

光绪二十年(公元1894年)六月,翁同龢入翰林院清查时仅剩800册。

光绪二十六年(公元1900年),翰林院被义和团的拳民焚毁,《永乐大典》损坏三百余册。

光绪二十七年(公元1901)六月十一日,英使馆交回《大典》330册。不久又遭到监守者瓜分。最后,翰林院仅剩的64册被同治十三年(1874)状元、清末大臣陆润庠运回府中。清末筹建京师图书馆,学部提议将翰林院残存的《大典》移交京师图书馆庋藏,但未及办理。1912年,中华民国政府成立,周树人(鲁迅)任教育部社会教育司第一科科长,主管图书馆、博物馆等部门的工作。在他的建议和努力下,教育部咨请国务院,将翰林院所存《大典》残本送归教育部,交由京师图书馆储藏,获国务院批准。教育部当即派员前往陆润庠处,将64册《大典》运至教育部。除4册置于教育部图书室展览外,另60册送往京师图书馆,这是国家图书馆入藏的第一批《大典》。

现今《永乐大典》仅400余册、800余卷,分散于8个国家和地区的30多个公私藏家手中。目前国家图书馆共收藏《永乐大典》224册(其中62册现暂存于台北故宫博物院),占存世《永乐大典》的一半以上。

《永乐大典》是汉文古籍中最珍贵的类书,孤本秘籍,佚而仅存,弥足珍贵。