重阳节,是中国民间传统节日,日期在每年农历九月初九。“重阳”之名称由来,得名于古籍《易经》中的“阳爻为九”。在《易经》中,把“六”定为阴数,把“九”定为阳数,又为“极数”,指天之高为“九重”。“九”为老阳是阳极数,两个阳极数重在一起,九九归一,一元肇始,万象更新。九月初九,日与月皆逢九,是谓“两九相重”,故曰“重九”,同时又是两个阳数合在一起,故谓之“重阳”。明代张岱著《夜航船》云:“九为阳数,其日与月并应,故曰‘重阳’。”

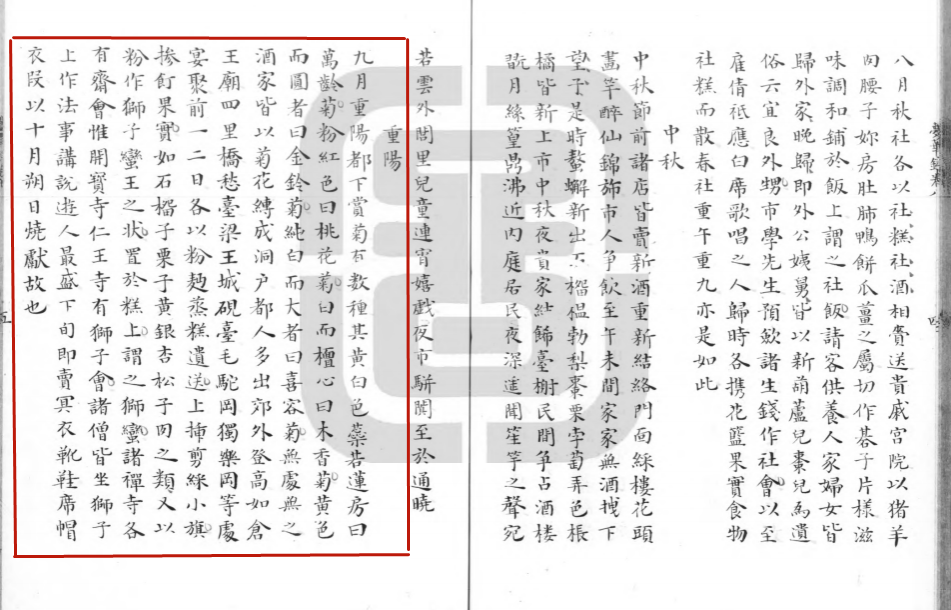

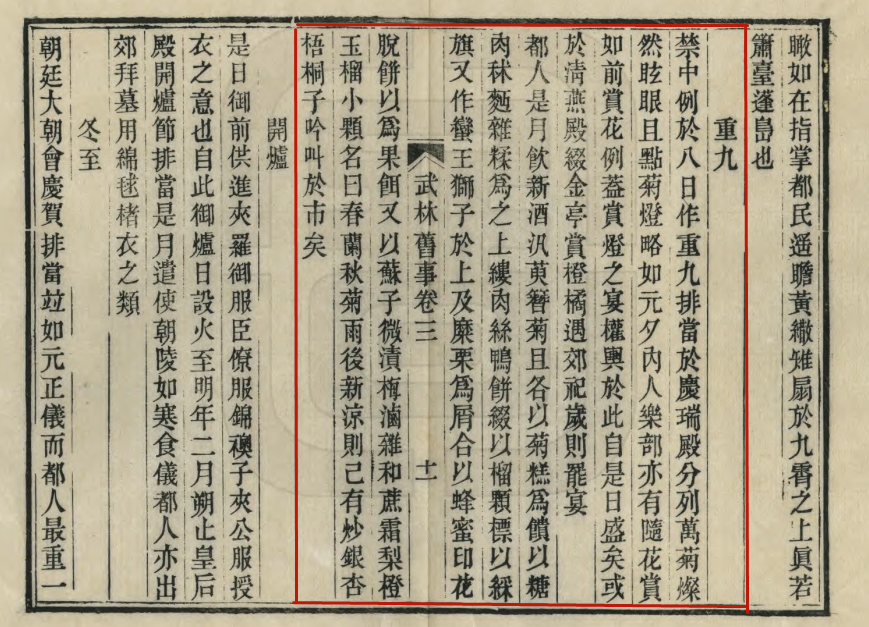

重阳节有着久远的历史源头。古时南北各地风俗各异,先秦时期,各地习俗尚未融合流传,重阳节习俗鲜见于文字记载。重阳习俗普及于汉代,汉代是中国南北各地的经济文化交流融合时期,各地文化上的交流使重阳节习俗融合传播。“重阳节”名称文字记载始见于三国时期。在魏晋时,节日气氛渐浓,倍受文人墨客吟咏。南北朝梁宗懔《荆楚岁时记》云:“九月九日,四民并籍野宴。”唐朝时,重阳节被定为正式节日。从此以后,宫廷、民间一起庆祝重阳节,并且在节日期间进行各种各样的活动。据记载,正式将农历九月九日列为国家认定的节日是在唐德宗李适年间(780年—785年),将重阳节列为“三令节”之一。宋代,重阳节更为热闹,《东京梦华录》曾记载了北宋时重阳节的盛况。《武林旧事》也记载南宋宫廷“于八日作重九排当”,以待翌日隆重游乐一番。明清,明代皇宫中宦官宫妃从初一时就开始一起吃花糕庆祝,九日重阳,皇帝还要亲自到万岁山登高览胜,以畅秋志;清代,风俗依旧盛行,北京重阳节的习俗是把菊花枝叶贴在门窗上,“解除凶秽,以招吉祥”。

重阳节又称重九节、登高节、敬老节、晒秋节、茱萸节、菊花节等。古人认为九九重阳是吉祥的日子,古时民间在重阳节有登高祈福、佩戴茱萸以辟邪求吉及饮宴祈寿等习俗。传承至今,又添加了敬老等内涵,延续了登高、吃重阳糕、赏菊并饮菊花酒、插茱萸、晒秋等传统风俗习惯。登高赏秋与感恩敬老是当今重阳节日活动的两大重要主题。

今天就让梧图带你走进历史,一起看看古籍里的重阳节习俗!

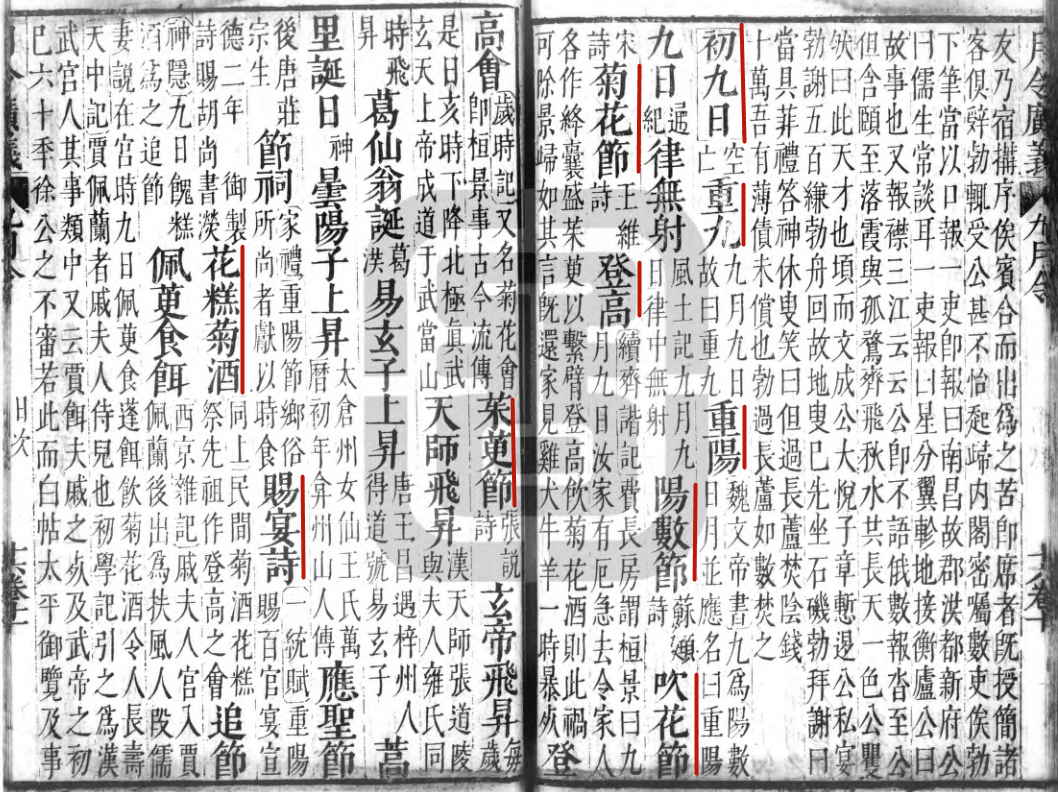

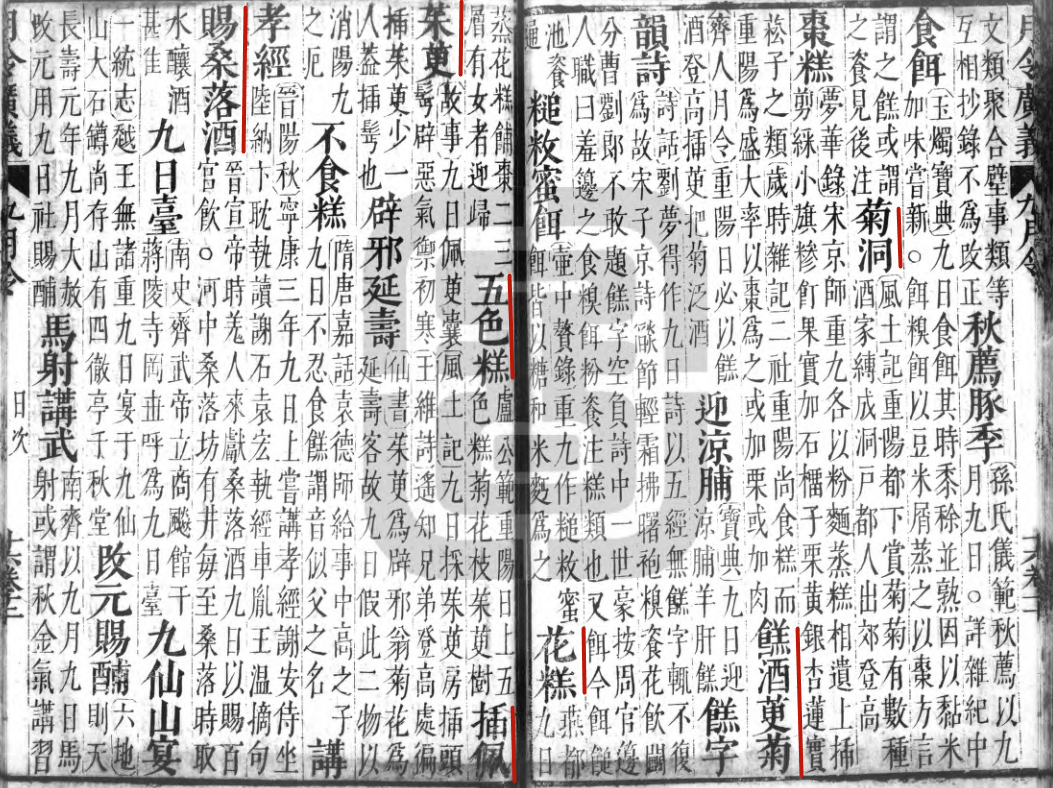

古代典籍中记载的重阳节

《东京梦华录》由北宋孟元老所著,记载了北宋都城开封重阳节赏菊、登高、宴聚等习俗。

《荆楚岁时记》由南朝宗懔所著,记载了九月九日饮宴的习俗。

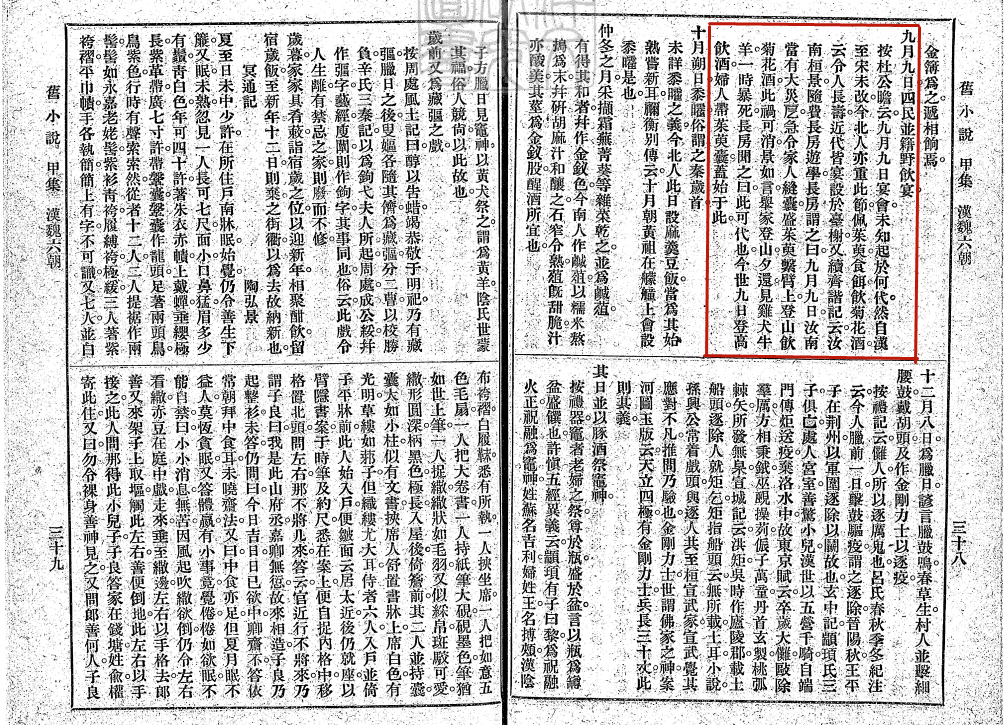

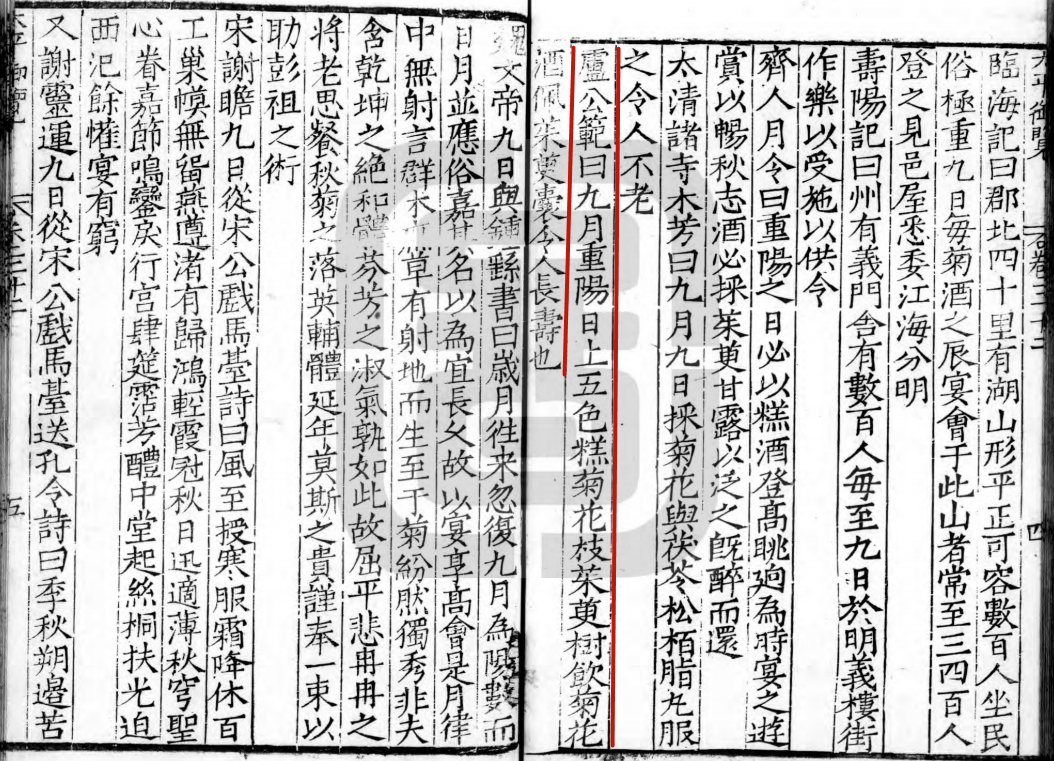

《太平御览》卷三十二引卢公范曰:“凡重阳日,上五色糕、菊花枝、茱萸树,饮菊花酒,佩茱萸囊,令人长寿也”。

宋末元初文人周密的《武林旧事》卷三“重九”记载了都城临安重阳节前后的赏菊及饮食习俗,着重叙述了各类重阳节特色小食。

明万历《月令广义》中有关重阳节的记载。

明谢肇淛《五杂俎》引《吕公忌》云:“九日天明,时以片糕搭儿女头额,更祝曰:愿儿百事俱高,此古人九日作糕之意。”“重阳吃糕,百事俱高。”古人以吃重阳糕的仪式来表达心理诉求和对美好生活的向往。

典籍里重阳诗词

典籍中蕴含了丰富的诗词文化,诗人们用诗词记录重阳节,这些流传千古的名篇,最适合今天阅读与分享。

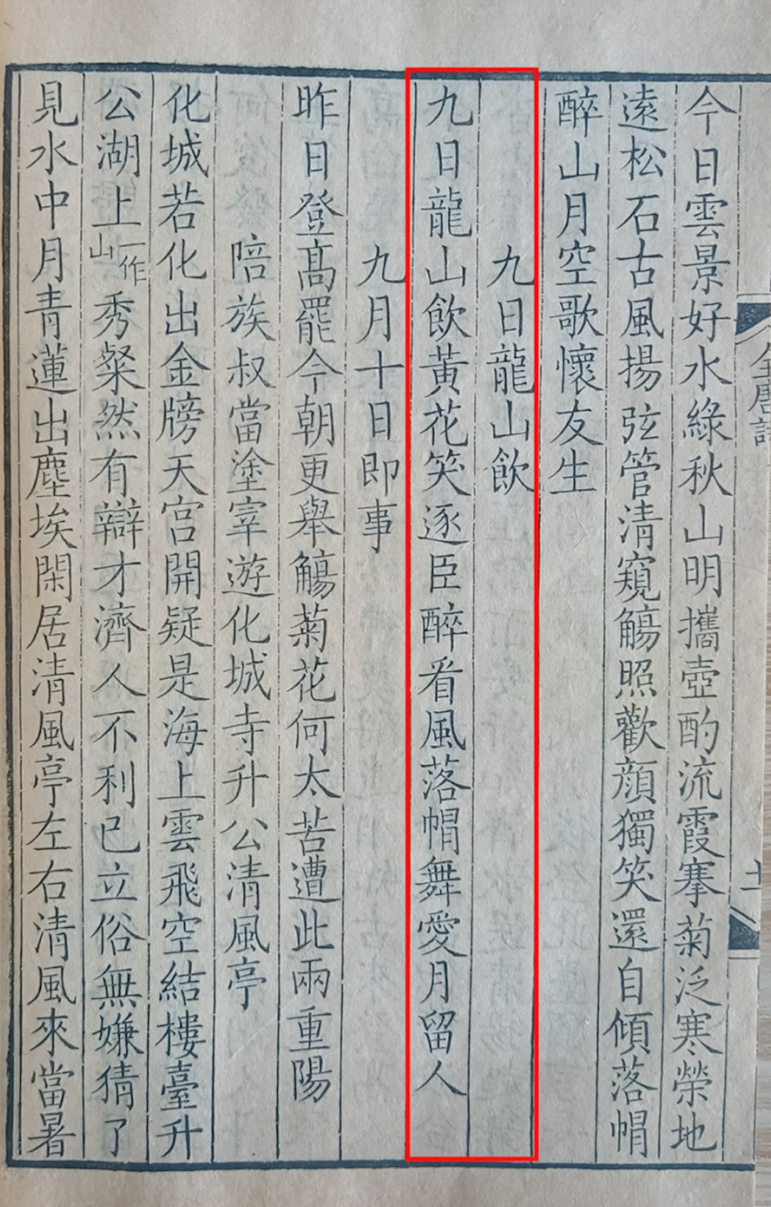

《九日龙山饮》【唐】· 李白

九日龙山饮,黄花笑逐臣。

醉看风落帽,舞爱月留人。

此诗首句点明时间地点,既写诗人的宴饮,也扣东晋桓温同宾僚的宴饮;次句着重写宴饮时菊花的神态,以“逐臣”自比;第三句用名士孟嘉九日登高落帽的典故,表达了对名士的向往;末句将月亮拟人化,表面上说月亮挽留诗人,实际上是诗人留恋自然之境而不愿离去。全诗比拟生动别致,用典不露痕迹,具有超脱豪放的意味。

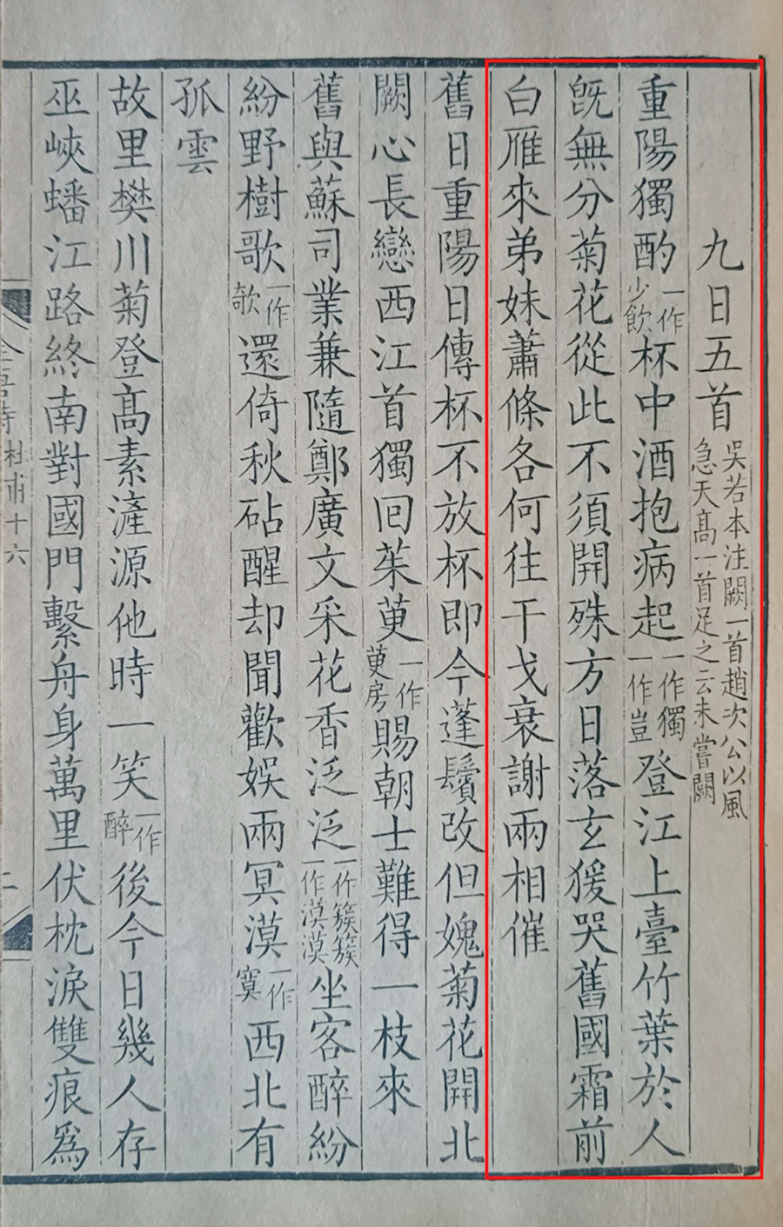

《九日五首·其一》【唐】· 杜甫

重阳独酌杯中酒,

抱病起登江上台。

竹叶于人既无分,

菊花从此不须开。

殊方日落玄猿哭,

旧国霜前白雁来。

弟妹萧条各何在,

干戈衰谢两相催!

当时杜甫正卧病夔州,他的登台是很勉强的(抱病起登江上台)。这时的政局依然动荡不安,吐蕃不断入寇,兵乱此起彼伏,在诗中他愤慨地指出:“干戈(指吐蕃之寇)衰谢(自己年老)两相催。”诗人在客中,重阳到来,兴致勃发,抱病登台,独酌杯酒,欣赏九秋佳色,思念飘零各地的兄弟姐妹,想起昔日团聚之景,心中愈加感伤。全诗基调伤感,表达了作者忧国忧民的情怀。

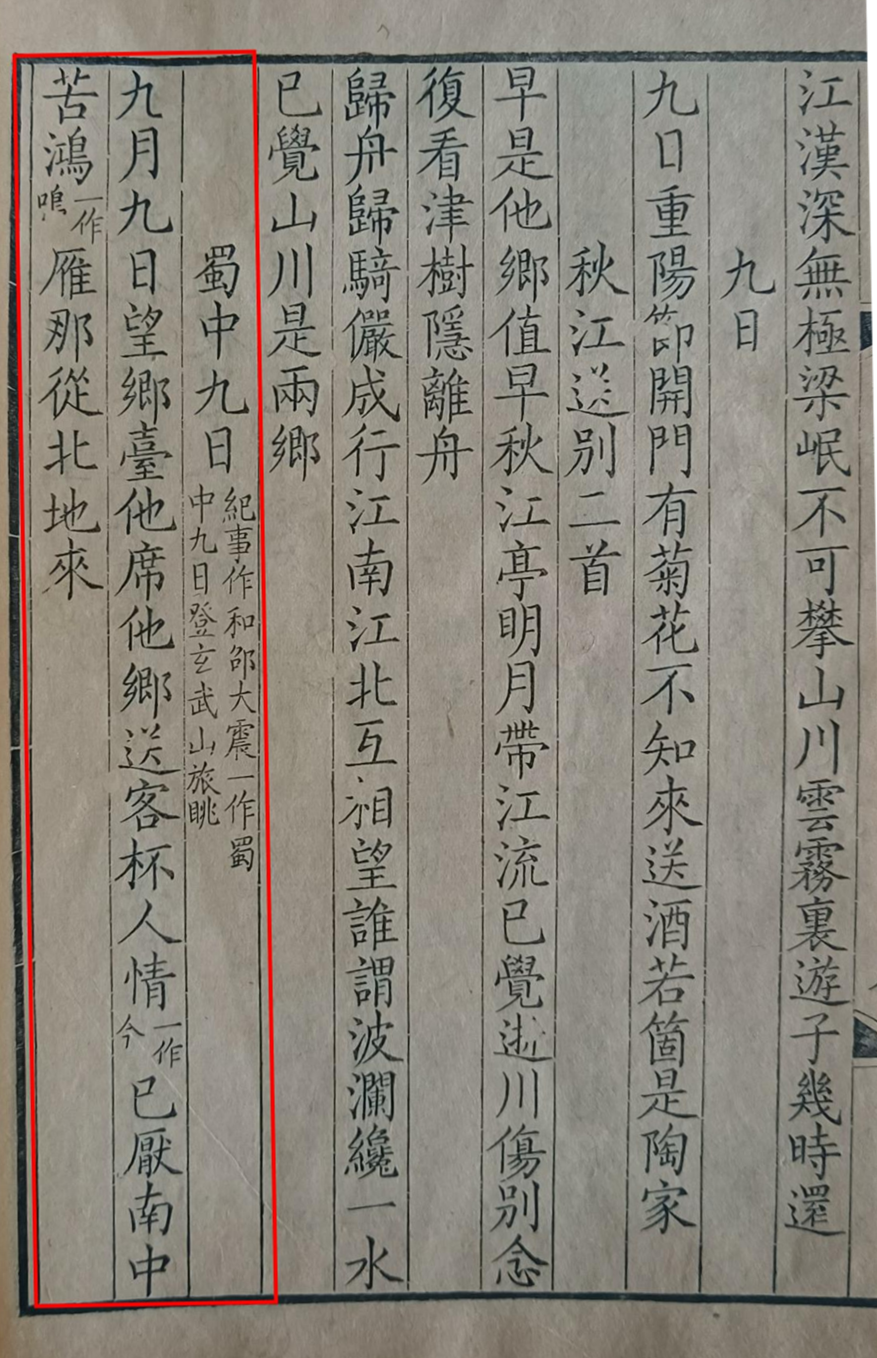

《蜀中九日》【唐】· 王勃

九月九日望乡台,他席他乡送客杯。

人情已厌南中苦,鸿雁那从北地来。

这首诗前二句以“望乡台”、“送客杯”作对仗,用他乡送客来衬托诗中人思乡的情怀;后二句用呼告语作咏叹,从北雁南飞着想,反衬北人久居南方思念故乡的苦闷,用短短四句来写乡思,却将乡愁抒发得淋漓尽致。

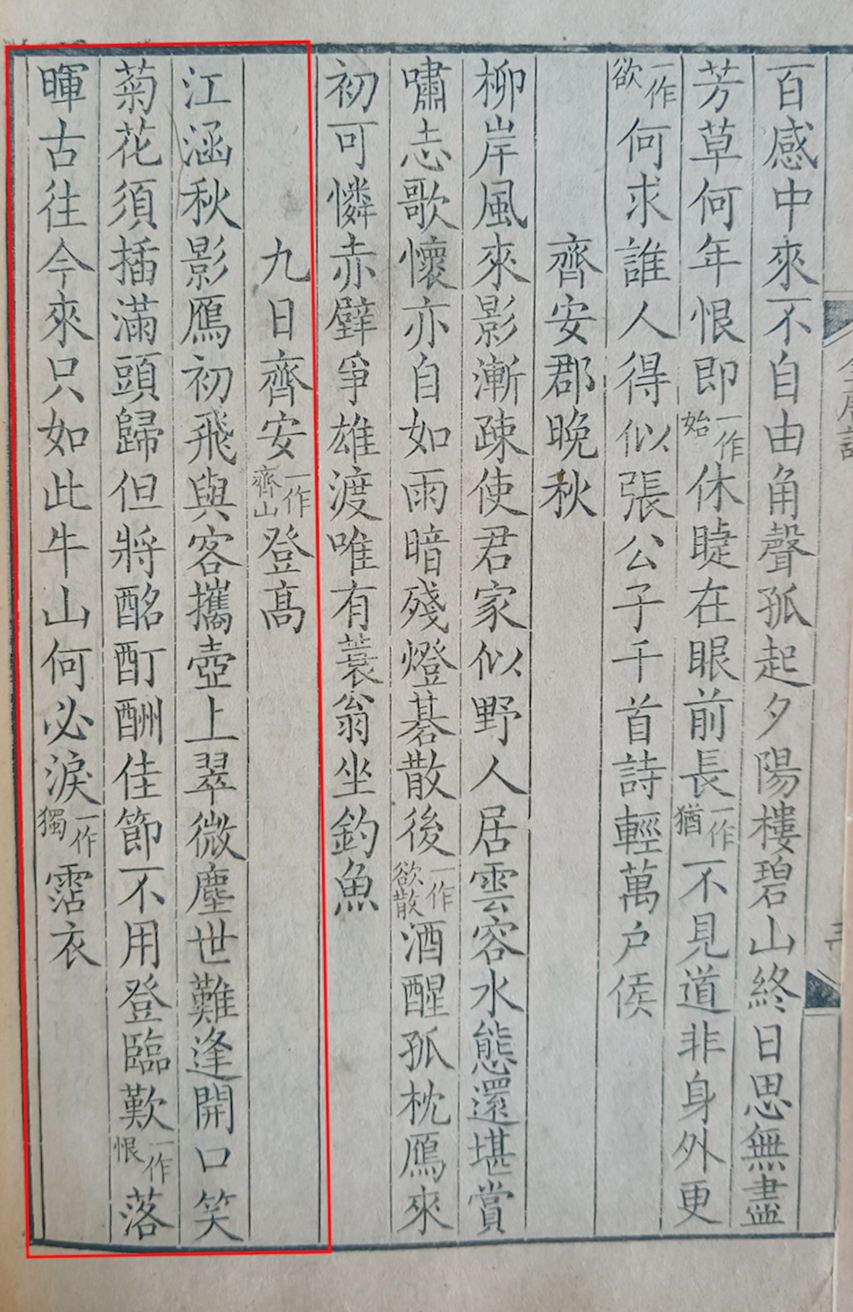

《九日齐安登高》【唐】· 杜牧

江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。

但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。

古往今来只如此,牛山何必独沾衣?

此诗为安抚友人张祜的失意情绪而作,通过记叙重阳登山远眺一事,表达了诗人人生多忧、生死无常的悲哀,表现出封建知识分子人生观的落后、消极一面,却又有不甘落拓消沉之意。全诗语言情调爽利豪宕,风格健拔而又含思凄恻。