爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。

——王安石《元日》

春节是中华民族最盛大的节日,寄托着华夏子女对美好生活的期待。春节来临,在外的游子也将踏上归途,一张张“窄窄的船票”,回应着乡愁。相信每个人都有着自己关于新春的“独家记忆”。今天,梧图带大家翻阅古籍旧志,穿越千年时光隧道,从斑驳泛黄书页里撷取古籍里的华夏新春。

一、春节的由来

春节,又称年节,即农历(阴历)正月初一伊始。此节日历史悠久,是我国汉族古老又活跃的传统节日,也是广西各族人民一年之中最隆重的节日。

辛亥革命前,我国施行单一的农历制,因此古人对春节的称谓有多种,有春节、元旦、元日、元辰、元朔,据(晋代)郭璞《尔雅·释天》记载:夏曰“岁”,商曰“祀”,周曰“年”。可见夏朝、商朝、周朝对春节的称谓各异,直到西汉,才将“年”“岁年”“春节”定为每年正月初一为一年的开始。1911年10月10日,辛亥革命推翻清朝统治,1912年元月成立中华民国,施行世界通行的公历制,将农历的“元旦”统一称为春节,每年农历正月初一为春节之始,公历即阳历1月1日定为新历元旦,延续至今。

1949年9月27日,中国人民政治协商会议第一届全体会议决定将公历1月1日称为“元旦”,农历正月初一仍称“春节”。1949年12月23日,中华人民共和国政务院第十二次政务会议上通过《全国年节及纪念日放假办法》,规定春节为全体公民放假的节日。今天中国人普遍使用公历,但是谈到新年,还是以农历春节最受重视,这就是寄托于传统之中的乡愁与文化

二、典籍里的中国年

“百节年为首”,农历新年是中华民族最隆重、最盛大的传统节日。典籍里记载着丰富的中国新年礼俗,是中华文明传承的重要载体。

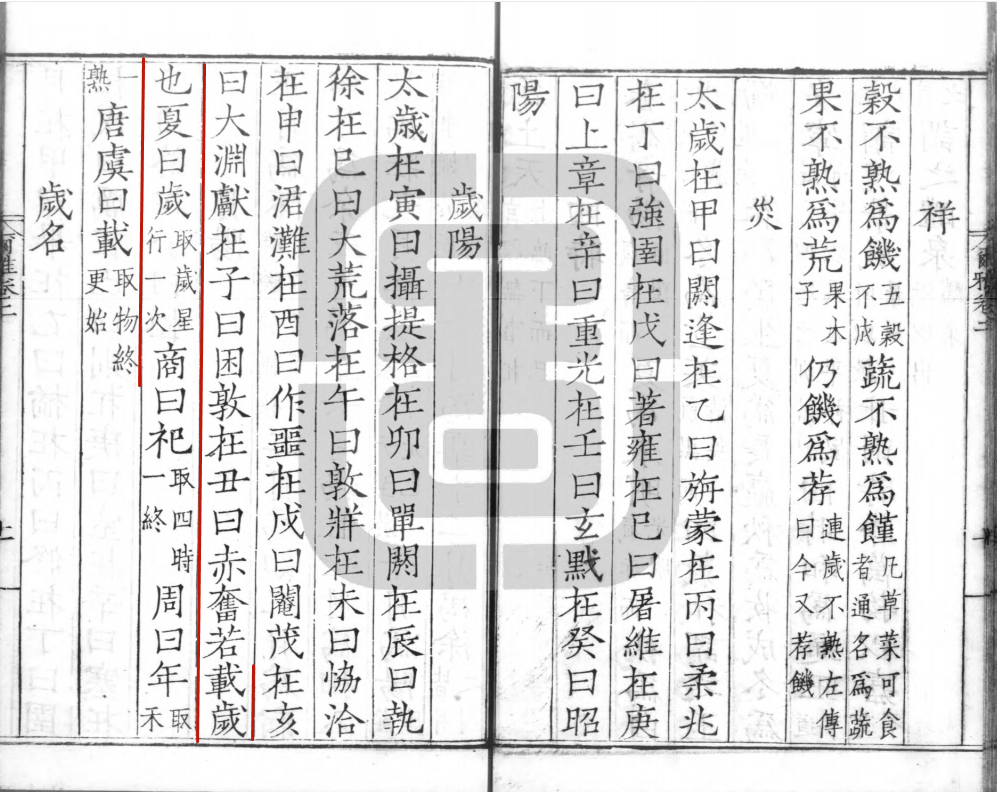

中国的春节历史悠久,起源于早期人类的原始信仰与自然崇拜,由上古时代岁首祈岁祭祀演变而来,是一种原始的宗教仪式。从《尔雅·释天》所记“载,岁也。夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载”开始,迄今为止春节的有史记载已逾2000年。“载”“岁”“祀”“年”,均包含“开端”“肇始”的含义,郭璞注云:“取物终更始。”周代“年”这种叫法一直沿用到现代。

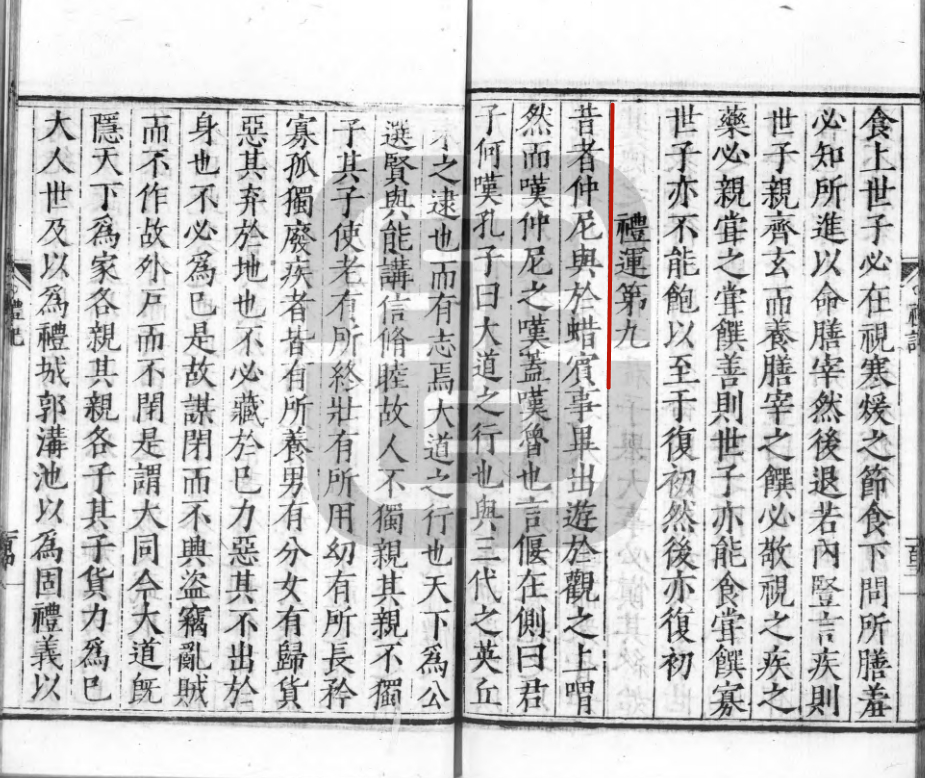

(晋)郭璞注《尔雅·释天》卷二(明)嘉靖17年刻本

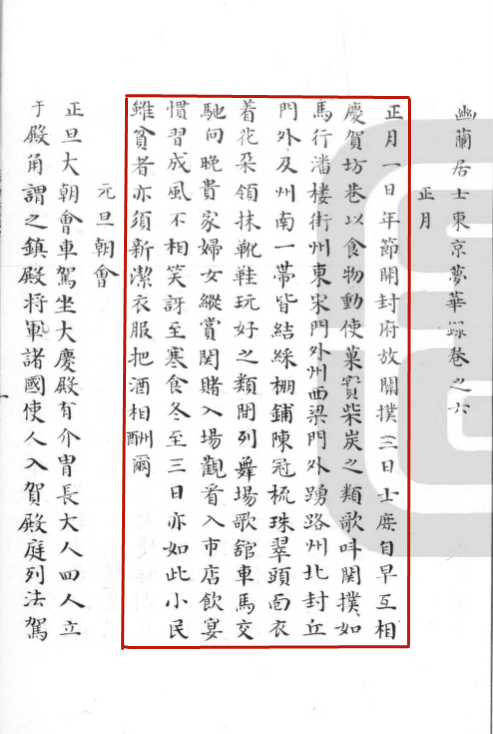

宋代孟元老的《东京梦华录》中记载:“正月一日年节,开封府放关扑三日。士庶自早,互相庆贺……小民虽贫者,亦须新洁衣服,把酒相酬尔”。

为了庆贺新年,大年初一早上,无论贫富贵贱,都会换上干净整洁的新衣服,出门向亲朋好友,左邻右舍拜年。

穿新衣一来表示喜庆,二是表示去旧迎新,所谓“新年新气象”,寄托着人们对新的一年的美好愿景,这个习俗一直沿袭到了现在,并且又被冠以新的名称——新春战袍。

春节的新衣,红色是首选,象征着吉祥喜庆,还有传统意义上的趋吉辟邪之意。

(宋)孟元老《东京梦华录》卷第六 (清)抄本

传统新年庆祝活动的中心主题是辞旧迎新、庆祝丰收、祭天祈年,祈求国泰民安、风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺。这种祭祀活动随着时间的推移逐渐演变为各种庆祝活动,最终形成了今天的春节。春节民俗众多,包括喝腊八粥、祭灶神、扫尘、贴春联、贴年画、倒贴福字、除夕守岁、吃饺子、压岁钱、拜年、迎财神、逛庙会等。

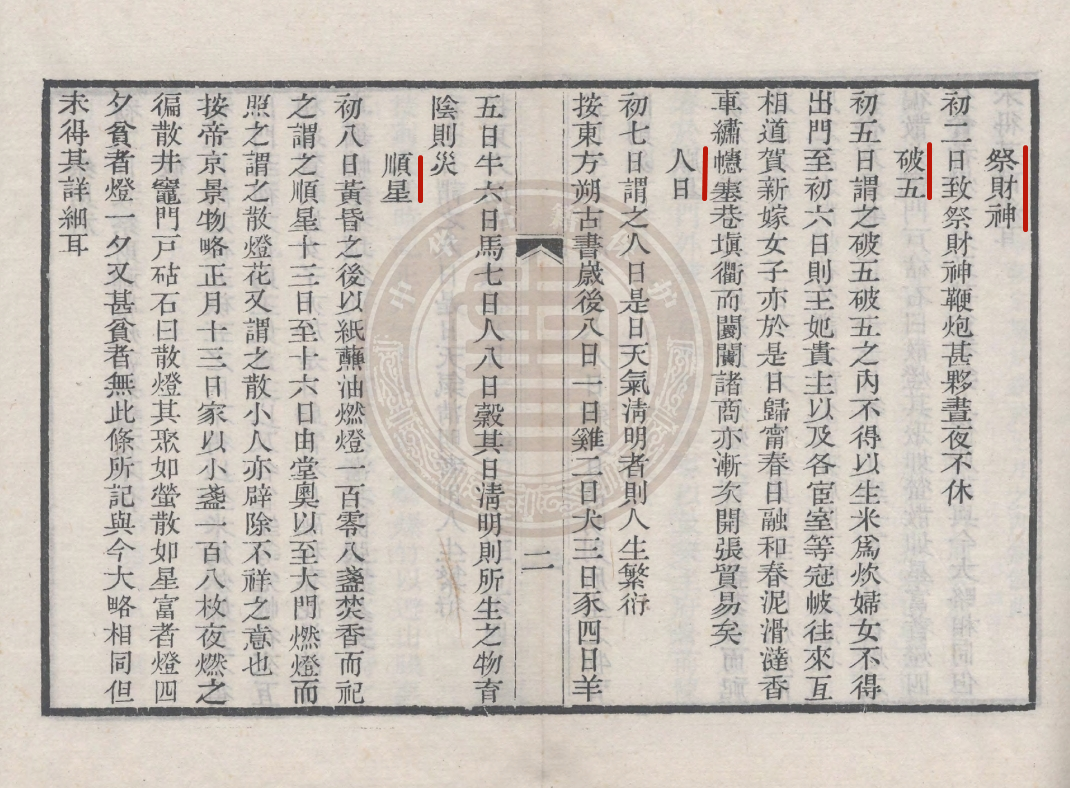

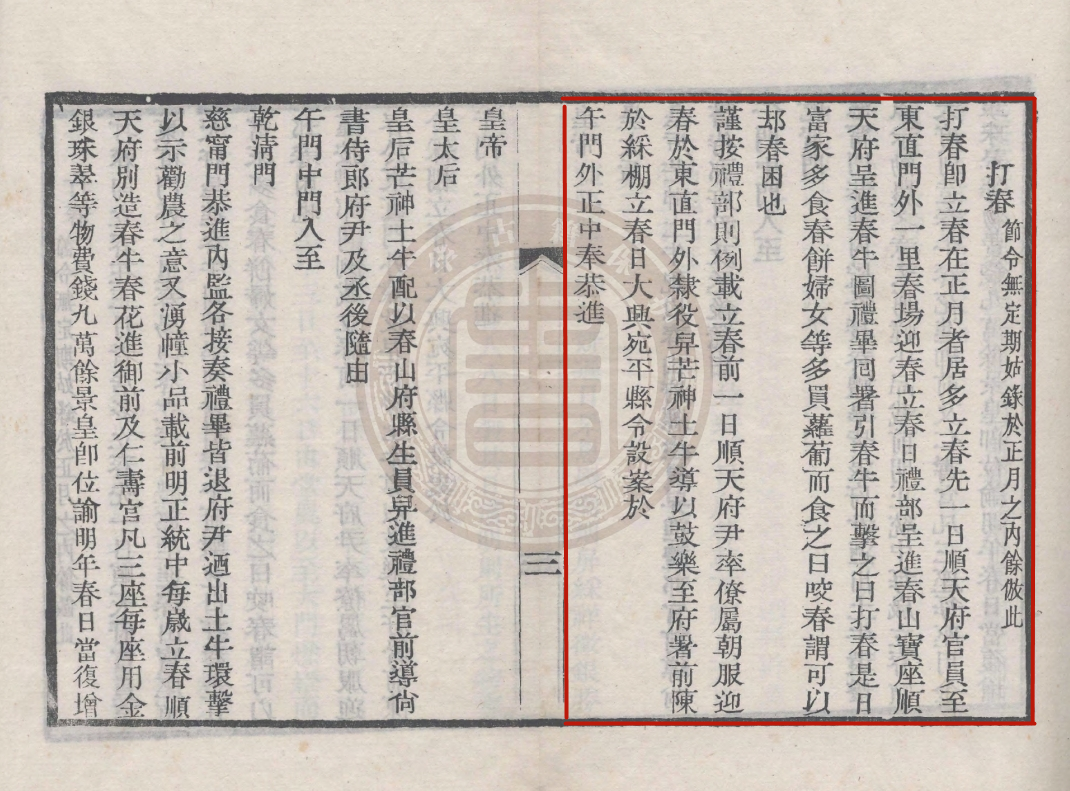

清朝富察敦崇撰写的《燕京岁时记》,详细记载了清代北京正月里焚香接神、燃爆竹、挂赏八宝荷包、祭财神、破五、新嫁女子归宁、顺星、散灯花、打春、咬春以及灯节赏灯吃元宵等民俗活动,通俗易懂,极富趣味性。

(清)富察敦崇《燕京岁时记》(清)光绪刻本

(清)富察敦崇《燕京岁时记》(清)光绪刻本

(清)富察敦崇《燕京岁时记》(清)光绪刻本

《礼记·礼运》记载了孔子做“蜡宾”时的事迹。“蜡祭”是我国古代年终报谢百神的祭祀,是我国新年的起源。“蜡宾”指的则是蜡祭的助祭人。

(汉)郑玄注《礼记·礼运》(明)刻本

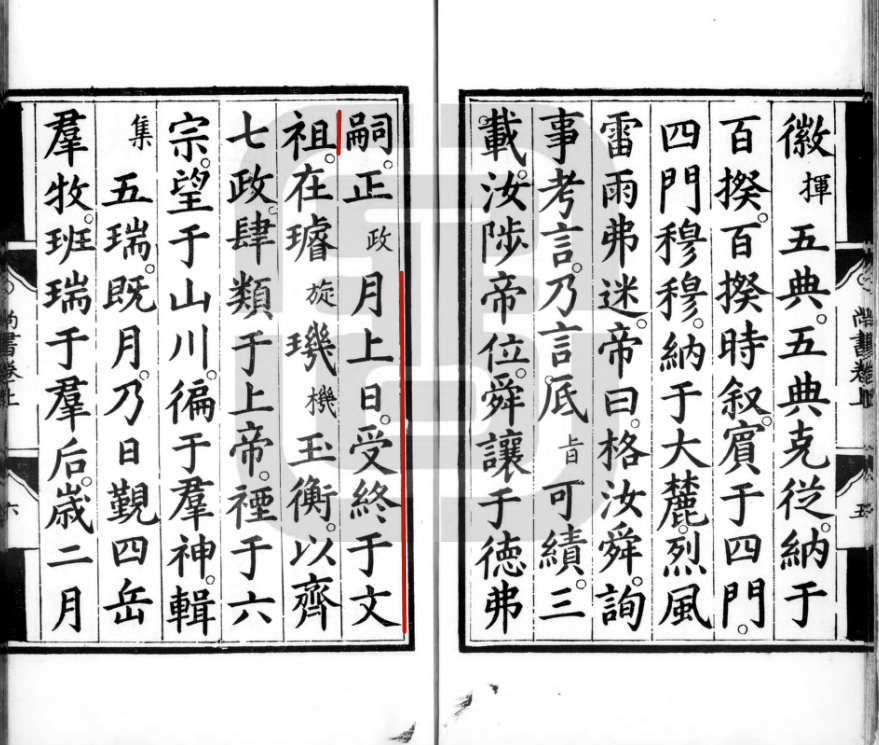

据《尚书·舜典》记载:“正月上日,受终于文祖。”东汉儒学家郑玄在解释这段经文时认为“帝王易代,莫不改正。”天文历法对于上古帝王来说具有非凡的意义,所以正月初一及新年第一天举行禅让典礼。

《尚书·舜典》(明)刻本

中国古代新年的具体时间随着历代的历法不同而变化,直到西汉武帝时《太初历》颁行,正月初一才作为新年的日子得到确立,历代相沿。

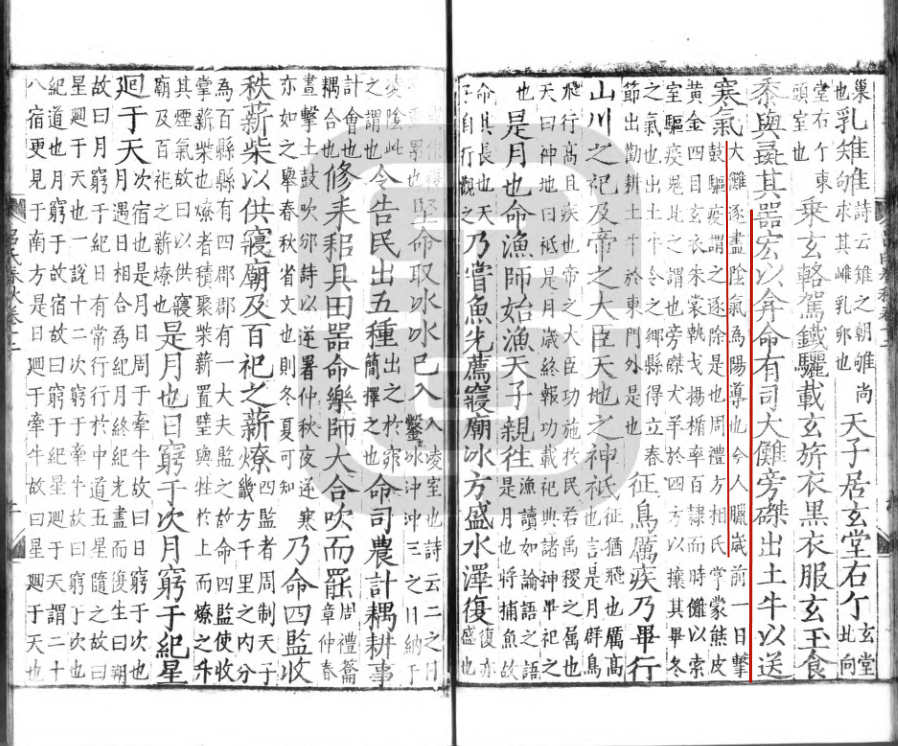

《吕氏春秋·季冬纪》注:“前岁一日,击鼓驱‘疫疠之鬼’,谓之逐除。”

《吕氏春秋·季冬纪》(明)刻本

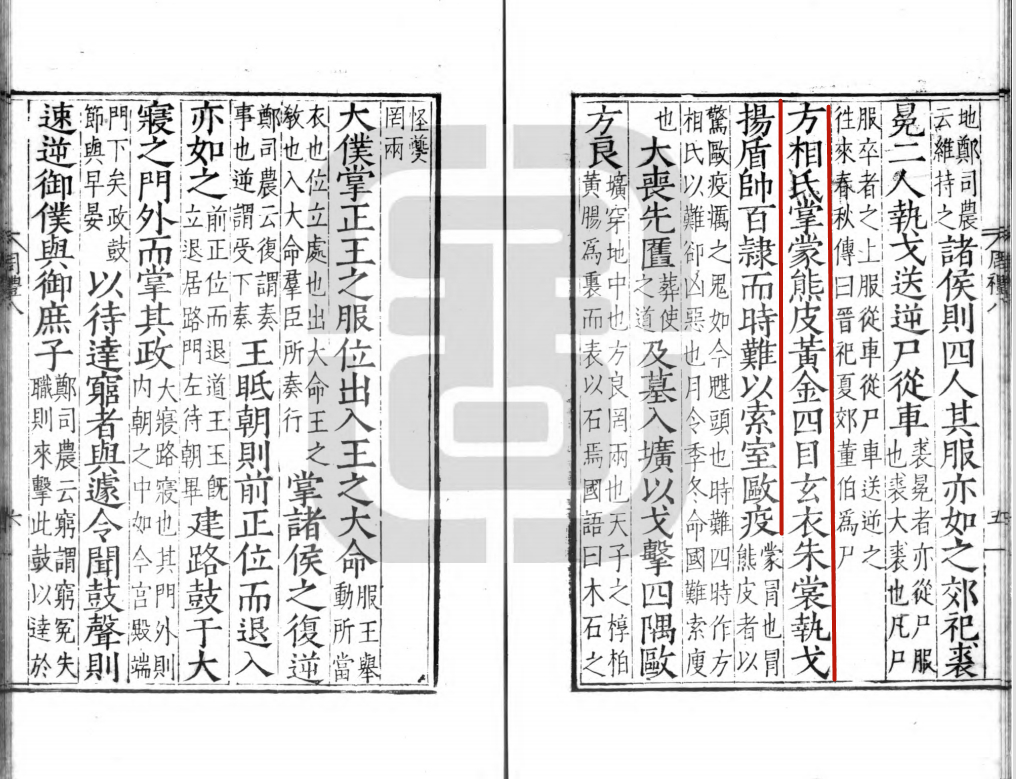

古时每值岁末,即举行“大傩”仪式,击鼓驱疫,称为“逐除”,此即“除夕”节令的由来。负责傩礼的神职人员称做“方相氏”。

《周礼》记载方相氏“掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时难,以索室驱疫”。

(汉)郑玄注《周礼·夏官》(明)刻本

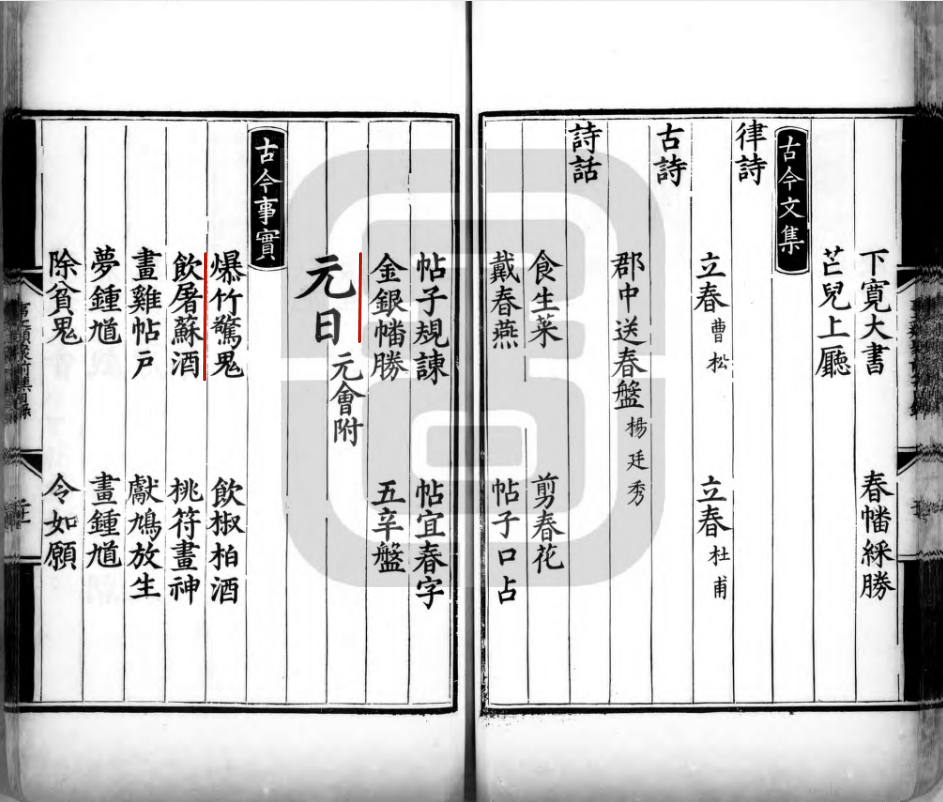

《新编古今事文类聚》在【元日】这一词条下,就列举了“爆竹惊鬼”“饮椒柏酒”“饮屠苏酒”“桃符画神”等耳熟能详的节日习俗。

《新编古今事文类聚》(明)刻本

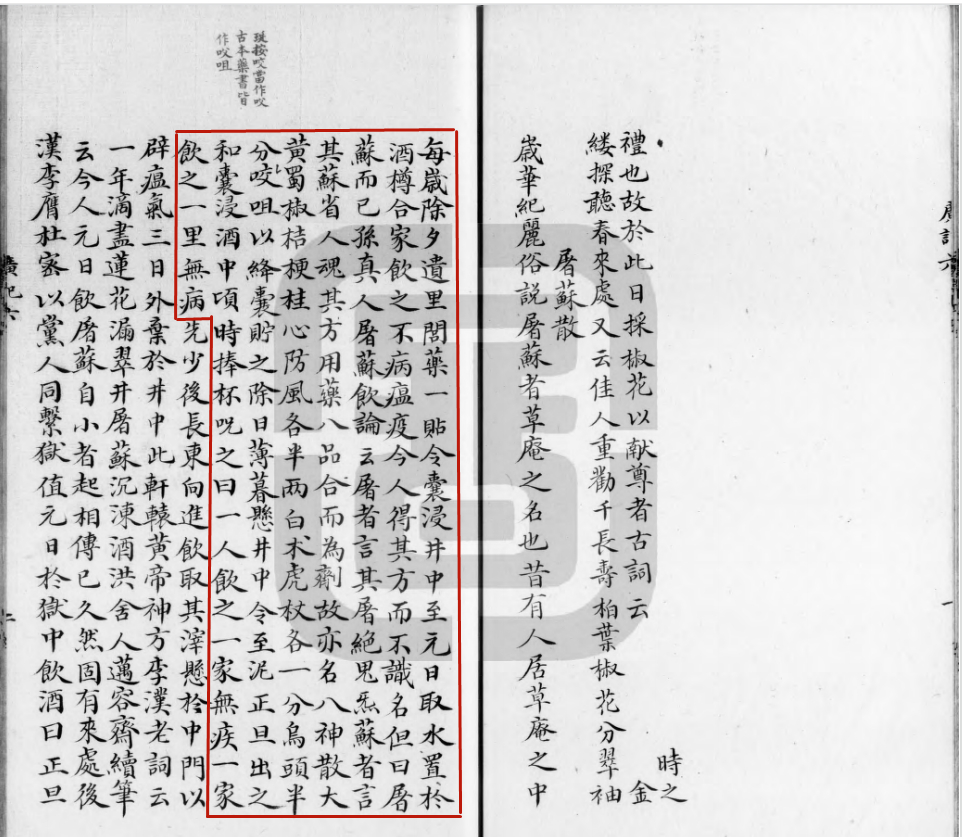

《岁时广记》记载:“每岁除夕,遗里问药一贴,令囊浸井中,至元日取水,置于酒樽,合家饮之,不病瘟疫。今人得其方而不识名,但曰屠苏而已。孙真人屠苏饮论云,屠绝鬼邪,苏者言其苏省人魂。其方用药八品,合而为剂,故亦名八神散。大黄,蜀椒,桔梗,桂心,防风各半两,白术,虎杖各一分,乌头半分。”

《岁时广记》(宋)陈元靓撰(清)咸丰 抄本

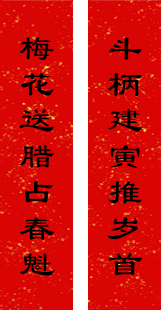

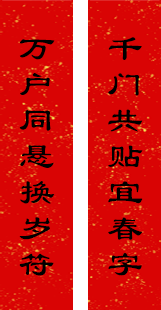

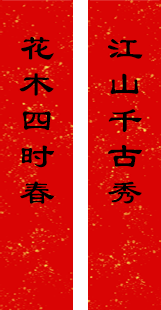

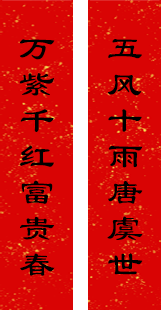

三、古籍里的春联

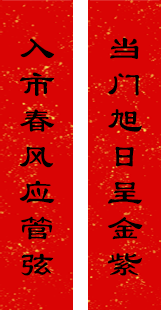

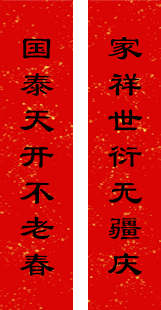

写春联、贴春联是中国人过年不可或缺的习俗之一,表达了中国百姓祈福迎祥、驱灾避害的精神诉求和美好愿望,是中华民族传承数千年的重要年节符号。

说明:选自国家图书馆藏清蔡衍鎤《操斋集》卷八。蔡衍鎤,字宫闻,号操斋,福建漳浦人,秀才。

说明:选自国家图书馆藏清光绪二十四年(1898)刻本《对联大观》。

说明:选自国家图书馆藏清同治七年(1868)刻本《对联汇海》。

说明:选自国家图书馆藏民国十一年(1922)石印本《古今楹联类纂》。

说明:选自国家图书馆藏清抄本《集唐对联》。

说明:选自国家图书馆藏清光绪十七年(1891)刻本《精选对联备要》。

四、藏在唐宋诗词里的“年味”

唐诗里的春节之田园春色

《田家元日》

(唐)孟浩然

昨夜斗回北,今朝岁起东。

我年已强仕,无禄尚忧农。

桑野就耕父,荷锄随牧童。

田家占气候,共说此年丰。

宋词里的春节之除夜迎春

《除夜》

(宋)朱淑真

穷冬欲去尚徘徊,独坐频斟守岁杯。

一夜腊寒随漏尽,十分春色破朝来。

桃符自写新翻句,玉律谁吹定等灰。

且是作诗人未老,换年添岁莫相催。

五、除夕、春节广西诗词选

新旧交替的除夕及春节,热闹非凡,吸引了无数文人墨客的兴趣,吟诗作对成为他们的天责。尤其是梧州本籍历代名士、诗人,所作之诗词已载入史册,今天选录一些供读者欣赏助庆。

除 夕

(明)梧州 吴廷举

新年明日到,旧岁此宵祖。

吏隐身如寄,邻高德不孤。

银瓶添玉液,紫竹爆红炉。

饱暖知遭际,天王握瑞符。

元 日

(宋)藤县 契嵩

暗里春催曙色明,百鸡迎晓报新声。

宿寒尚在龙蛇蛰,岁历初传日月迎。

蓂叶四时今始发,梅花亘占先荣山。

家也祝尧求天寿,漫学牛山报太平。

(注:古人称正月初一为元日或元旦)

次韵李季卿已卯除夕咏怀

(民国)岑溪 陈树勋

桂林山水又逢春,鼙鼓声中著此身。

末议有时关国计,清吟随处见天真。

人经磨炼方能健,家有诗书便不贫。

试听嗷嗷鸿雁叫,吾侪何必叹沉沦。

春节漫兴

(当代)藤县 莫乃群

又喜年光换物华,阳和散入亿千家。

驱寒作暖初春意,挺异标新二月花。

北国冰消暄晓日,中兴业盛灿朝霞。

神州处处饶生气,万里长征劲倍加。

六、岭南地方志书里的春节风俗

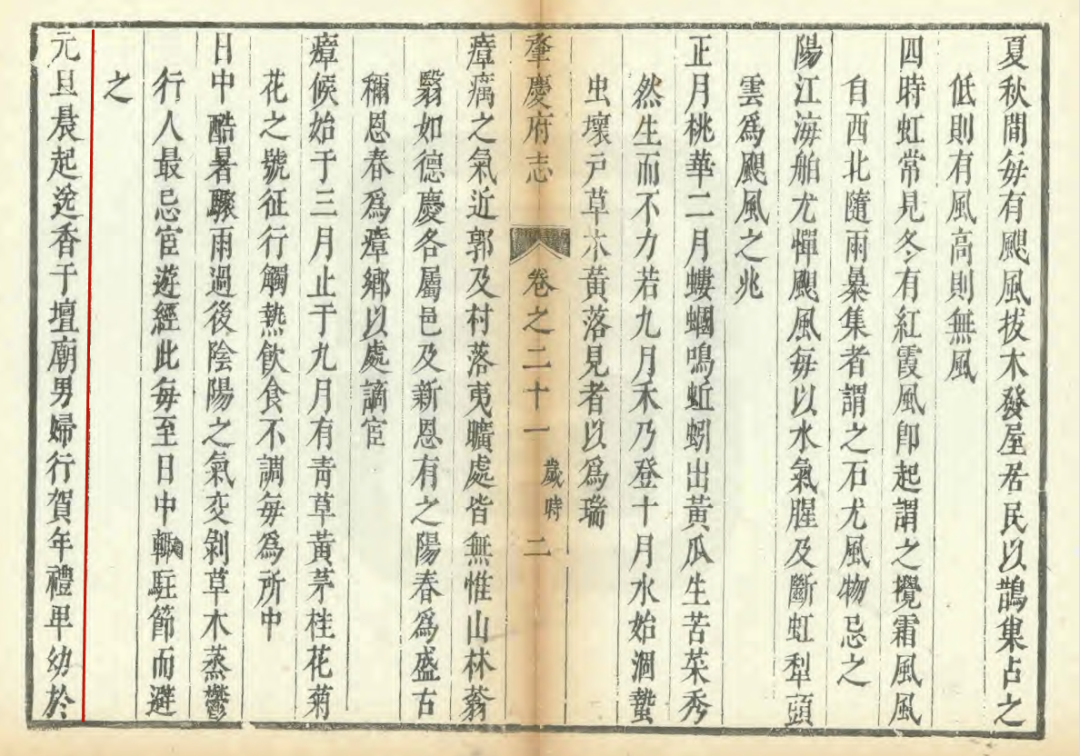

《肇庆府志》(清)刻本

记载元旦那天的早晨到寺庙里去上香,男女都互相恭贺新年。

《肇庆府志》(清)刻本

记载十二月二十四日小年夜燃放爆竹以及除夕聚在一起吃饭守岁的习俗。

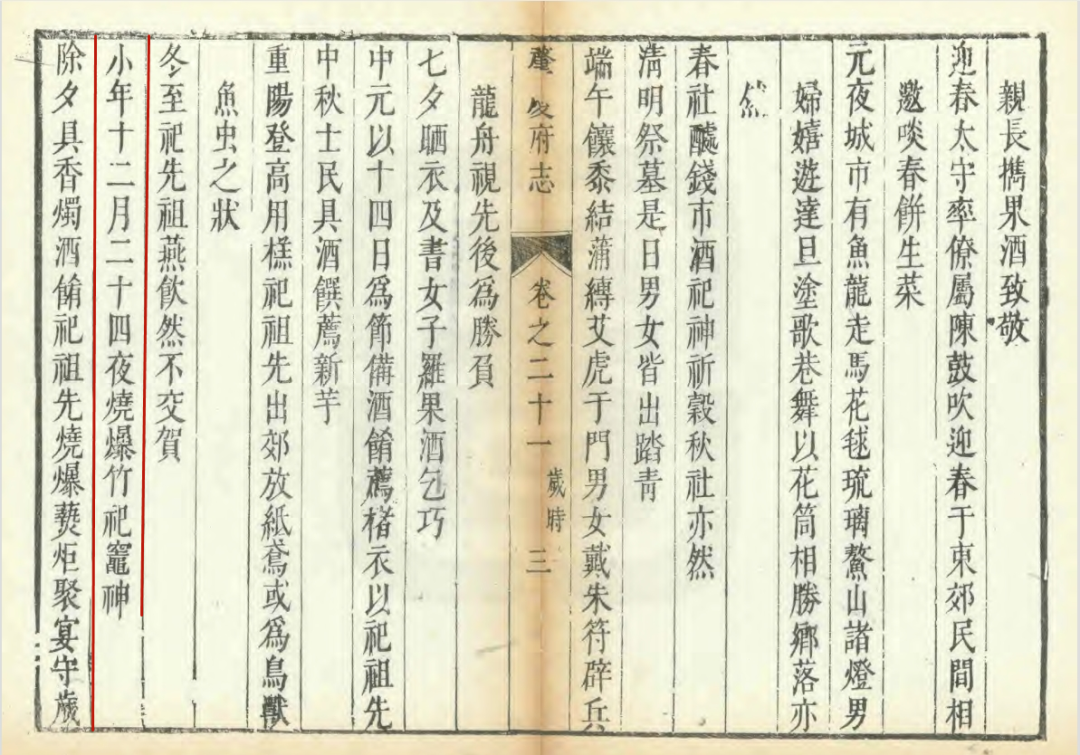

《广州府志》(清)刻本

记载广州迎接春节期间有一些特殊的观礼或习俗,描述了小年夜和除夕的风俗习惯,例如燃放爆竹、吃饴糖、祭祀祖先,一起喝团圆酒、守岁等。

《广州府志》(清)刻本

记载广州过春节期间的饮食习俗,例如做炮谷、煎堆、米花、沙壅等,和燃放鞭炮及饮酒习俗。

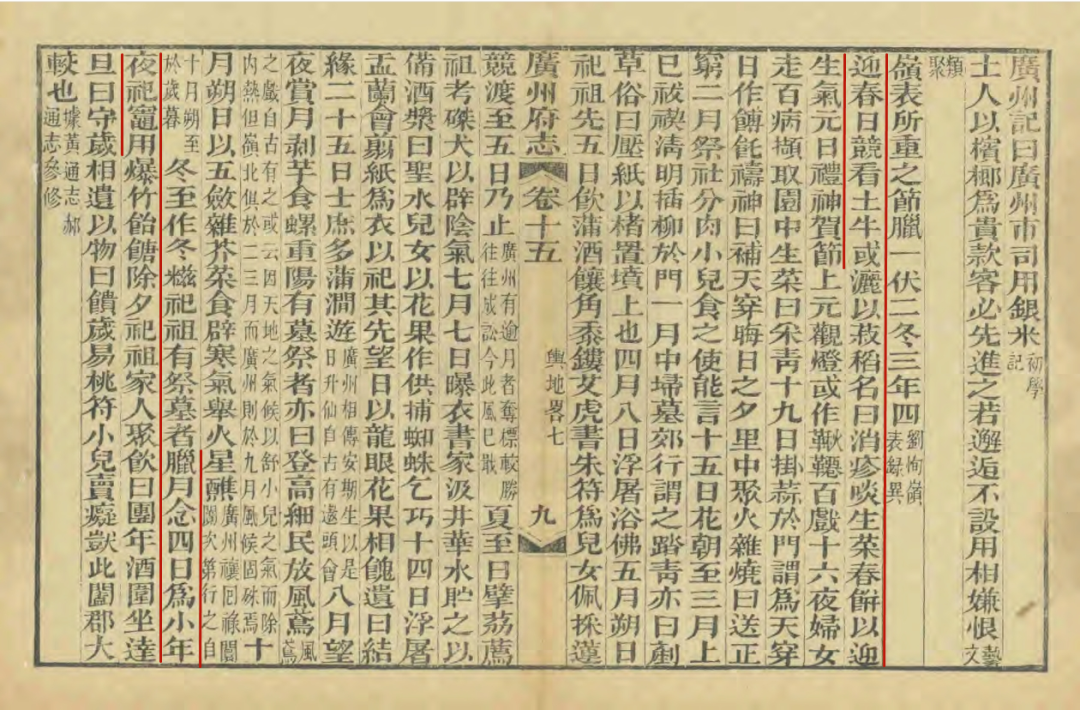

《苍梧县志》(清)刻本

记载了元旦期间上香祭祀天神和祖先,尊长乡党和亲友互相来贺饮酒的习俗。同时初三四还要再祭祀一遍天神,等到了大年初七则燃放爆竹相庆,初八开谷市的习俗。

《苍梧县志》(清)刻本

记载除夕前期打扫屋子、贴春联、祭祀祖先等,大家吃喝宴饮、燃放爆竹,围着炉子坐在一起守岁的习俗。

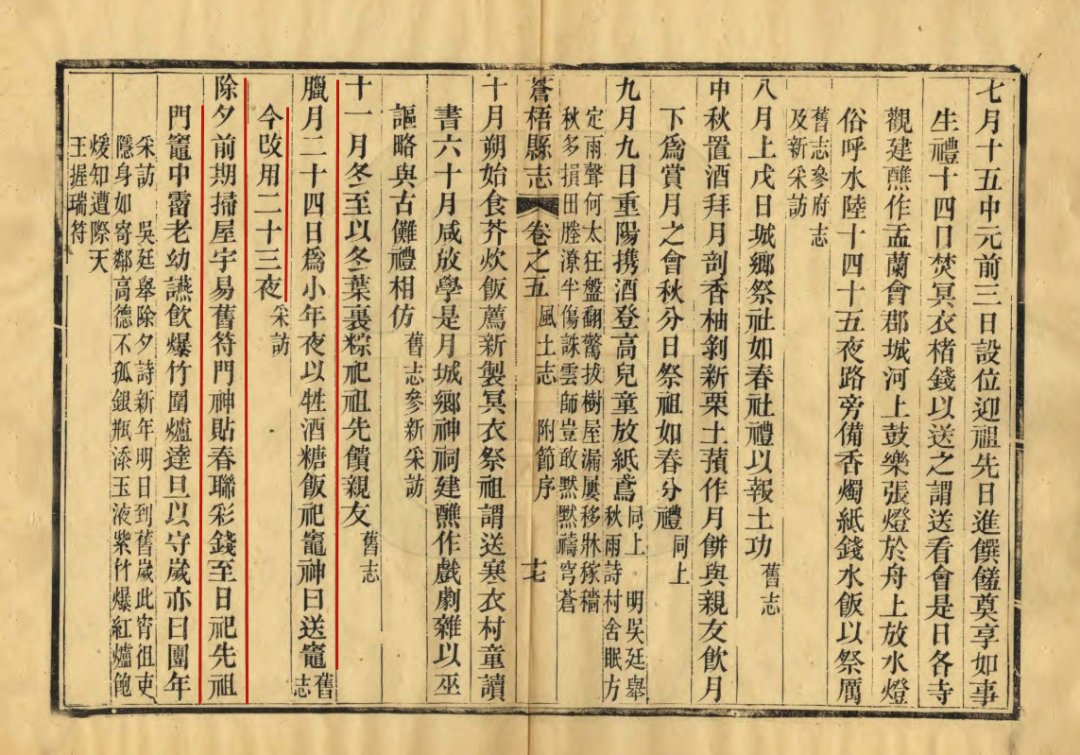

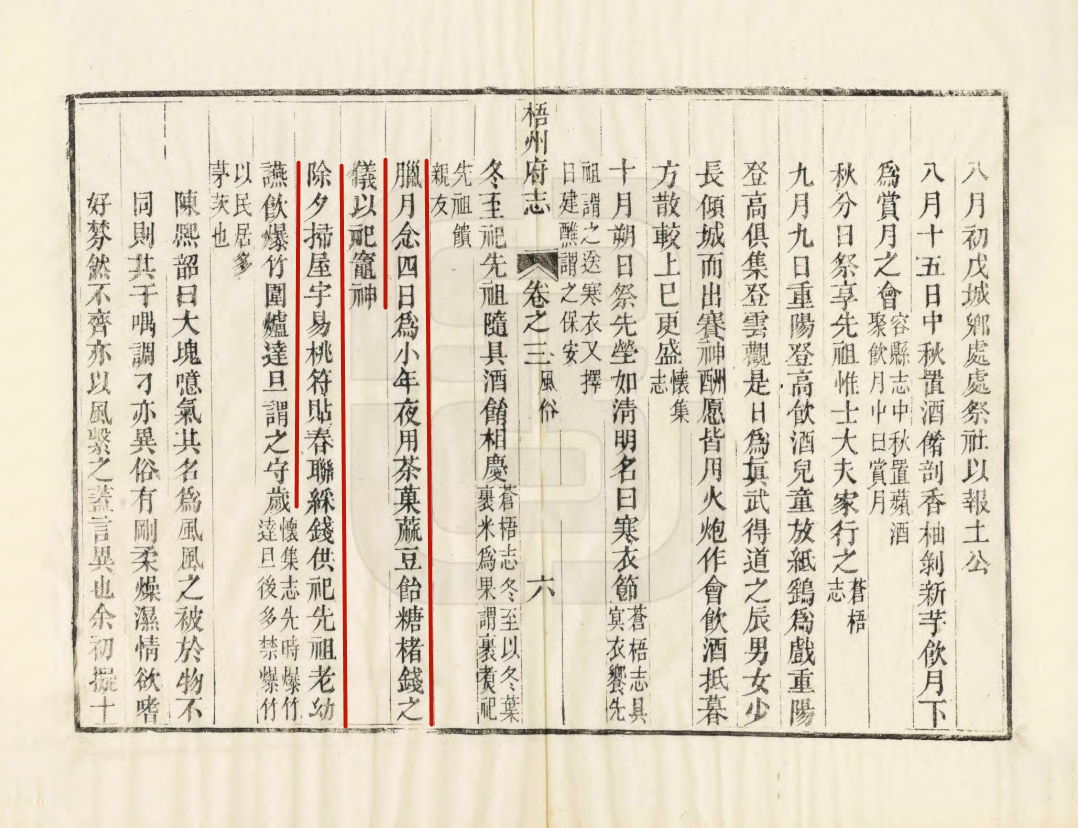

《梧州府志》(清)刻本

记载腊月二十四日小年夜习俗,除夕则打扫房屋、贴春联等。