一、灯火映古今 元宵溯源长

元宵节,作为中国传统节日中极具浪漫与欢乐氛围的庆典,承载着数千年的华夏文明记忆,其来历众说纷纭,却皆与古代的天文、祭祀、民俗紧密相连。

一种广为流传的起源说法与上古时期的“火把节”相关。在尚未有精准历法的远古时代,人们以火把驱邪逐疫、祈求丰收,随着时间推移,这一原始的农事仪式逐渐融入更多文化元素,演变为后来的元宵灯火盛会。另一种说法则将元宵节的诞生追溯至汉文帝时期。为庆祝周勃于正月十五戡平诸吕之乱,汉文帝每逢此夜,必出宫游玩,与民同乐,古时正月又称元月,“夜”在古汉语中叫“宵”,所以汉文帝就将正月十五这一天定为元宵节。

自汉以降,元宵节不断沿革发展。汉武帝时,“太一神”祭祀活动定于正月十五,从黄昏开始,通宵达旦,灯火辉煌,上至宫廷下至民间,纷纷燃灯敬神,为元宵张灯习俗埋下伏笔。至唐代,元宵节迎来首个兴盛期,国力昌盛,文化繁荣,元宵赏灯之风大盛,不仅长安城内处处花灯高悬,还兴起了猜灯谜、舞龙舞狮等娱乐活动,宫廷中亦有盛大宴会,君臣同赏,文人墨客留下诸多诗篇,如苏味道的“火树银花合,星桥铁锁开”,生动描绘出当时的繁华。

宋代将元宵节的热闹推向新高度,城市商业发达,坊市制度瓦解,元宵夜取消宵禁,百姓彻夜狂欢。东京汴梁城,大街小巷张灯结彩,灯市如昼,各种新奇花灯争奇斗艳,还有傀儡戏、杂技、说书等杂耍百艺,女子也可趁此夜结伴出游,辛弃疾的 “东风夜放花千树,更吹落,星如雨”,写尽了宋时元宵的绚烂与热闹。元明清时期,元宵节在继承唐宋传统基础上,融入了更多地方特色,北方的冰灯、南方的采莲船等民俗活动纷纷登场,节日持续时间或三夜、五夜乃至十夜不等,成为全民共享的盛大嘉年华。

二、古籍墨香处 元宵跃纸间

在浩如烟海的古籍文献里,诸多篇章详细记载了元宵节的点滴,为我们窥探历史上的元宵盛景提供了珍贵窗口。

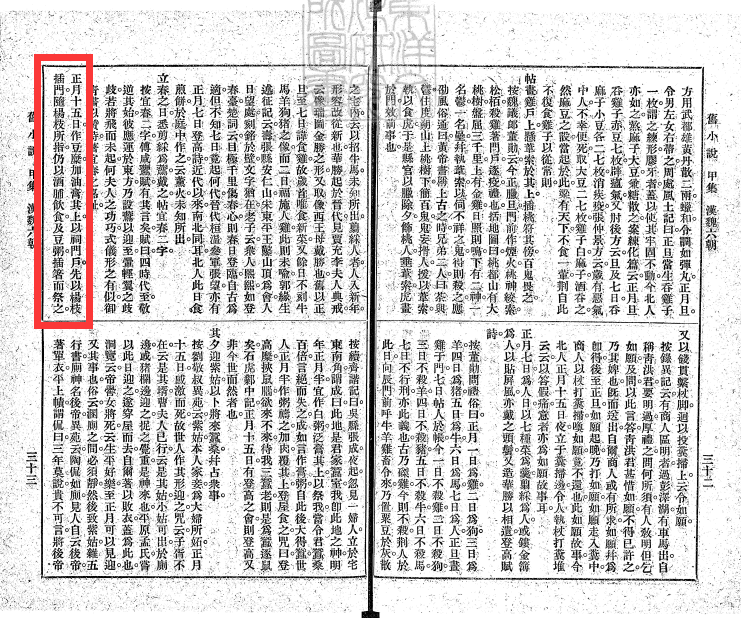

南朝梁代宗懔所撰《荆楚岁时记》堪称古代民俗百科,书中详述:“正月十五日,作豆糜,加油膏其上,以祠门户。先以杨枝插门,随杨枝所指,仍以酒脯饮食及豆粥插箸而祭之。”生动展现南北朝时期荆楚地区民众过元宵的食俗、祭祀门户驱邪、迎紫姑占卜年景诸事,豆糜、杨枝、紫姑等元素勾勒出一幅古朴而神秘的民间元宵画卷,民俗信仰与日常祈愿在这一夜交汇。

《荆楚岁时记》中关于元宵节的记载

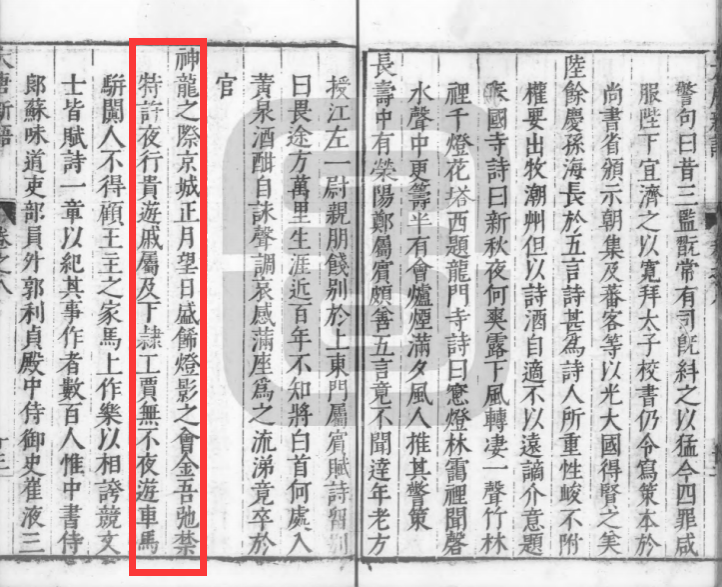

到了唐代,《大唐新语》记录诸多宫廷与民间元宵逸事,如“神龙之际,京城正月望日,盛饰灯影之会,金吾弛禁,特许夜行。贵族戚属及下隶工贾,无不夜游。车马喧阗,人不得顾。王、主之家,马上作乐,以相竞夸。文士皆赋诗一章,以记其事。”如实反映元宵夜解除宵禁后全民欢庆的社会风貌,上至贵族下至百姓共赏灯夜游,彰显大唐盛世包容开放,让节日成为社会各阶层情感交融纽带。

《大唐新语》中关于元宵节的记载

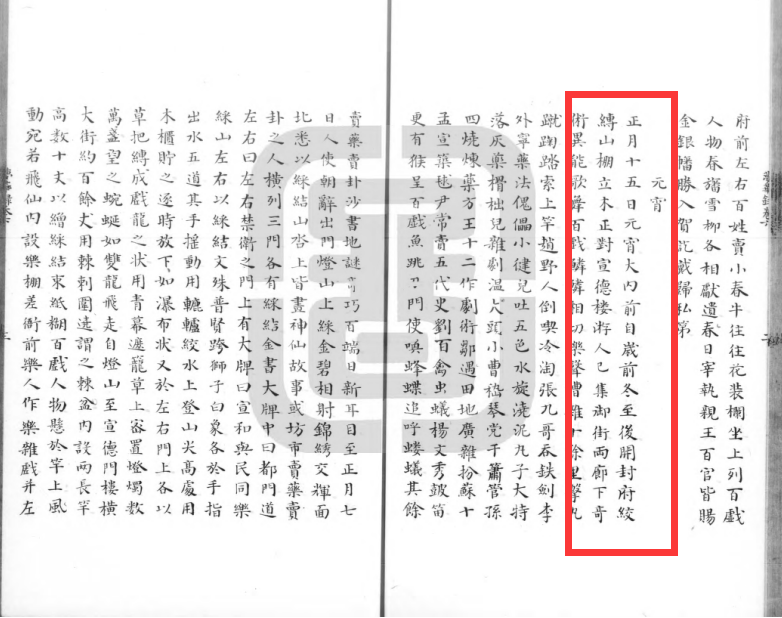

宋代孟元老的《东京梦华录》则是北宋都城元宵繁华的“实录”:“正月十五元宵,大内前自岁前冬至后,开封府绞缚山棚,立木正对宣德楼,游人已集御街两廊下,奇术异能,歌舞百戏,鳞鳞切切,乐声嘈杂十余里。”详述从节前筹备到元宵当日,开封城从城市布置、灯展规模,到街头百艺杂陈、民众摩肩接踵之景,还有各种特色小吃 ,宛如带读者穿越时空置身北宋元宵夜,感受那市井烟火与皇家气派共融的盛景。

《东京梦华录》中关于元宵节的记载

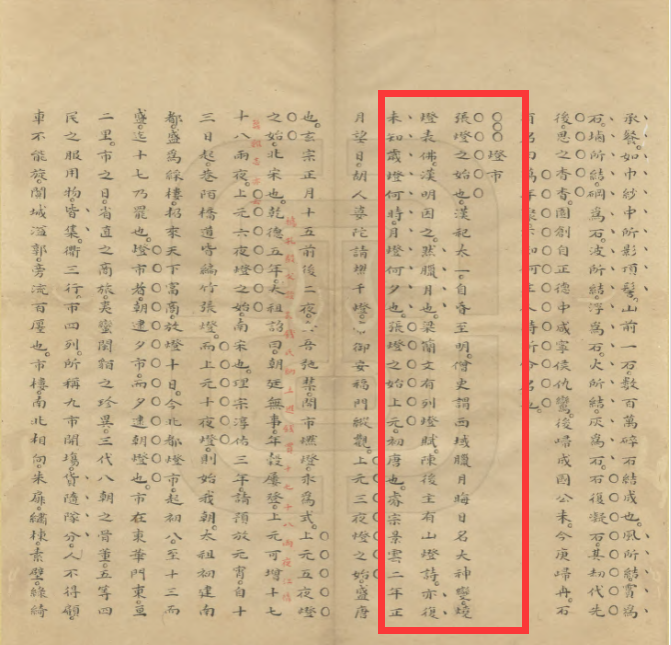

明代刘侗、于奕正的《帝京景物略》聚焦京城民俗:“张灯之始也,汉祀太一,自昏至明。僧史谓西域腊月晦日,名大神变,烧灯表佛,汉明因之,然腊月也。”点明明代元宵张灯十夜的独特规制,还细述京城灯市种类,展现明代元宵灯艺精巧、赏灯期长的特色,皇家倡导下民俗愈发多彩。

《帝京景物略》中关于元宵节的记载

三、元夕雅意浓 唐宋情韵长

唐诗宋词中也有不少关于元宵节的描述,让后世能循迹溯源,感受这一传统节日的源远流长与魅力变迁,在岁月流转中传承民族文化基因。当我们赏析唐诗宋词的时候,那一盏盏跨越时空的元宵灯火依旧璀璨,诉说着华夏大地的往昔与今朝。

元夜即席

(唐)韩偓

元宵清景亚元正,丝雨霏霏向晚倾。

桂兔韬光云叶重,烛龙衔耀月轮明。

烟空但仰如膏润,绮席都忘滴砌声。

更待今宵开霁后,九衢车马未妨行。

正月十五夜灯

(唐)张祜

千门开锁万灯明,正月中旬动地京。

三百内人连袖舞,一进天上著词声。

青玉案·元夕

(宋)辛弃疾

东风夜放花千树,更吹落,星如雨。

宝马雕车香满路,凤萧声动,

玉壶光转,一夜鱼龙舞 。

蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。

众里寻他千百度,蓦然回首,

那人却在,灯火阑珊处。

生查子·元夕

(宋)欧阳修

去年元夜时,花市灯如昼。

月到柳梢头,人约黄昏后。

今年元夜时,月与灯依旧。

不见去年人,泪湿春衫袖。